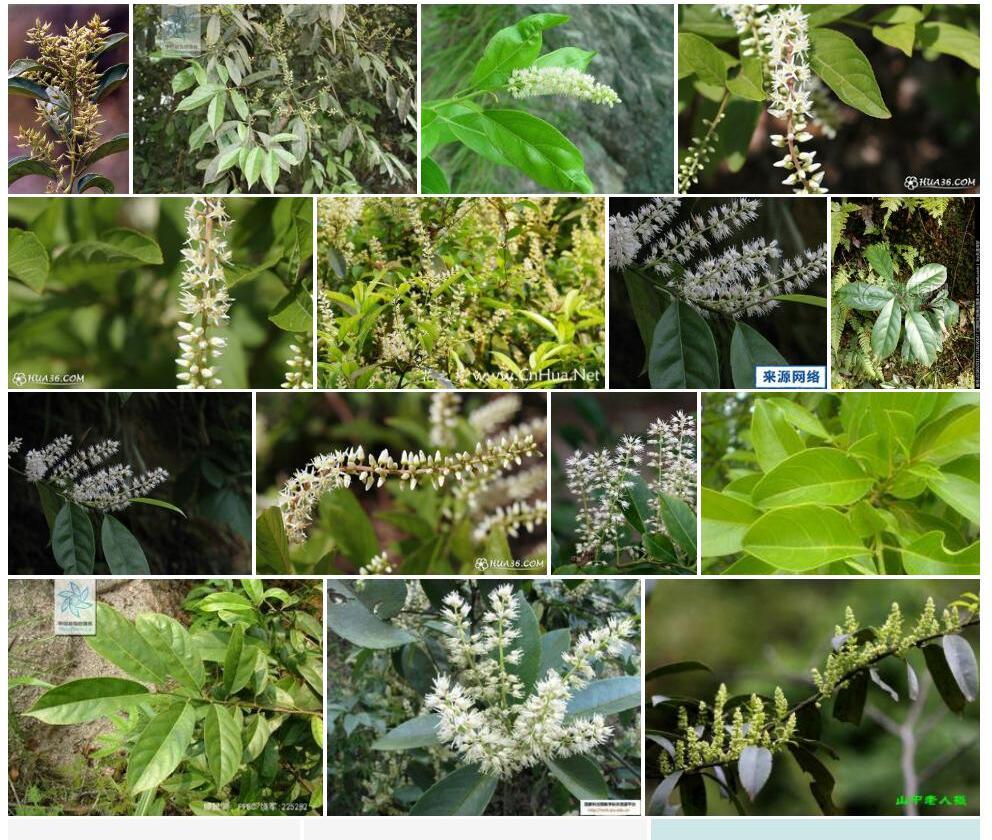

鼠刺(Itea chinensis)

中文名:鼠刺。

拉丁学名:Itea chinensis。

属名:鼠刺属。

科名:虎耳草科。

描述:灌木或小乔木,高4-10米,稀更高;幼枝黄绿色,无毛;老枝棕褐色,具纵棱条。叶薄革质,倒卵形或卵状椭圆形,长5-12 (15) 厘米,宽3-6厘米,先端锐尖,基部楔形,边缘上部具不明显圆齿状小锯齿,呈波状或近全缘,上面深绿色,下面淡绿色;中脉下陷,下面明显突起,侧脉4-5对,弧状上弯,在近缘处相连接,两面无毛;叶柄长1-2厘米,无毛,上面有浅槽沟。腋生总状花序,通常短于叶,长3-7 (9) 厘米,单生或稀2-3束生,直立;花序轴及花梗被短柔毛;花多数,2-3个簇生,稀单生;花梗细,长约2毫米,被短毛;苞片线状钻形,长1-2毫米;萼筒浅杯状,被疏柔毛,萼片三角状披针形,长1.5毫米,被微毛;花瓣白色,披针形,长2.5-3毫米,花时直立,顶端稍内弯,无毛;雄蕊与花瓣近等长或稍长于花瓣;花丝有微毛;子房上位,被密长柔毛;柱头头状。蒴果长圆状披针形,长6-9毫米,被微毛,具纵条纹。花期3-5月,果期5-12月。

分布:产福建、湖南、广东、广西、云南西北部及西藏东南部。常见于海拔140-2400米的山地、山谷、疏林、路边及溪边。印度东部、不丹、越南和老挝也有分布。模式标本采自香港。

本种自印度东部至我国西南部、南部及越南、老挝有广泛分布。叶形、大小及锯齿多变化。广东尤其香港的标本的叶缘常呈波状或具圆钝小齿,稀近全缘,侧脉4-5对,稀6对,而产于云南西北部(贡山)及西藏东南部(墨脱)的植物,叶较大,边缘的锯齿密而尖,侧脉可达7-9对,与本种上述地区的标本有较明显的不同。它们是 I. kiukiangensis 抑或是近缘种的误定,有待于进一步的研究。

植物图片: