青海紫菀(Aster lipskyi)

中文名:青海紫菀。

拉丁学名:Aster lipskyi。

属名:紫菀属。

科名:菊科。

描述:原始记载如下:“根状茎极粗壮;茎高50厘米,直立,与叶同样被短柔毛;下部叶宽披针形,有长柄上,部叶无柄,抱茎;最上部叶小,狭线形,边缘有不规则的小尖头状齿;头状花序单生,径50-60毫米;总苞被疏毛;总苞片‘宽达1.5毫米’;舌片狭,长20毫米,深紫色;‘瘦果常无毛’;冠毛约与管状花花冠等长;‘白色或稍黄色’。

分布:产于青海东部(青海湖附近)。

此原始记载是根据从青海湖附近采得的种子在苏联列宁格勒植物园栽培的标本写成(Komarov.)。该种与狭苞紫菀 (A. farreri W. W. Sm. et. Farr.) 及重冠紫菀(A. diplostephioides C. B. Clarke. =A. vilmorinii Franch.) 的关系也经 Handel-Mazzetti 参考模式标本指出,即以总苞片较狭 (1毫米)与重冠紫菀区别,以总苞片背面有缘毛,背面被紫褐色具短柄的腺毛与狭苞紫菀区别。在我们采到的青海的标本,有一些是与上述的青海紫菀的特征是相符合的;但这些标本似为重冠紫菀的一个总苞片较狭的类型。但在未得到更多材料证实以前,这里暂不作出决定。

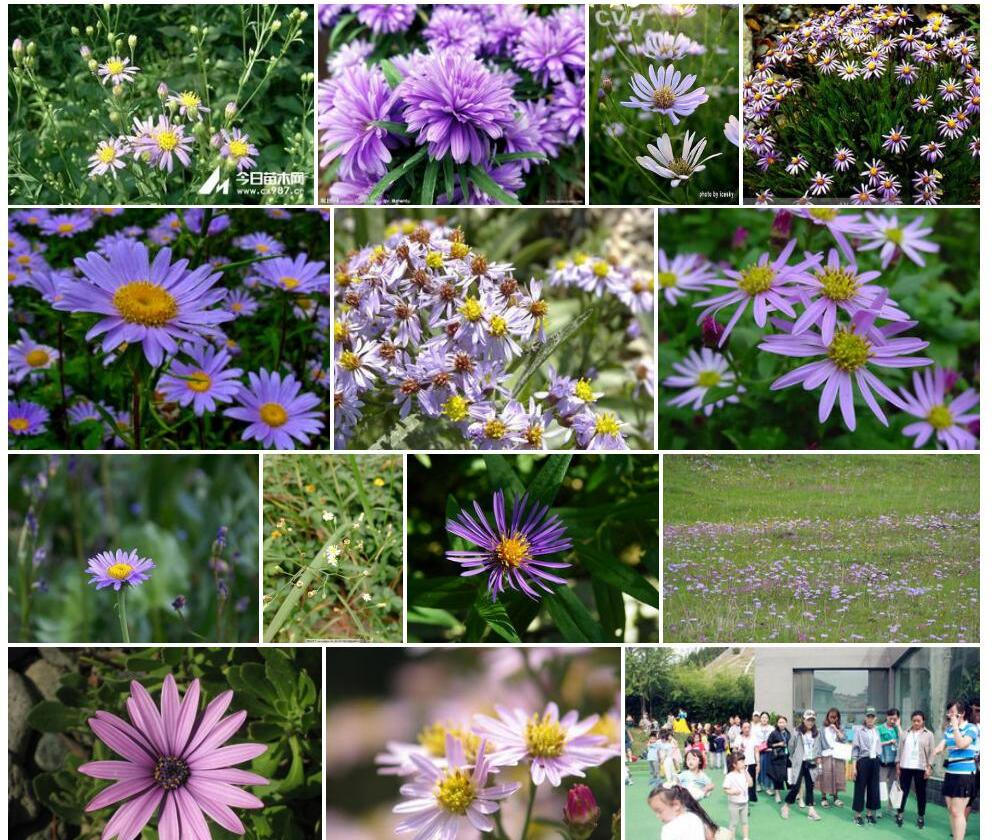

植物图片: