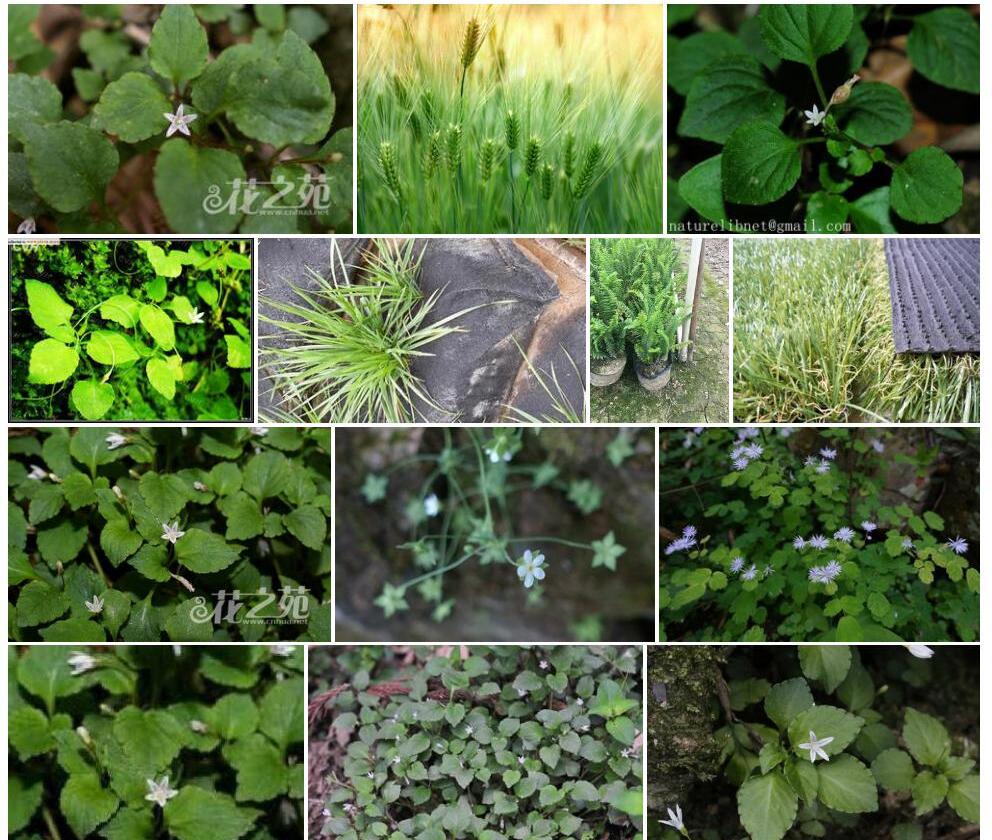

袋果草(Peracarpa carnosa)

中文名:袋果草。

拉丁学名:Peracarpa carnosa。

属名:袋果草属。

科名:桔梗科。

描述:纤细草本,茎肉质,直径约1毫米或不及1毫米,长5-15厘米,无毛。叶多集中于茎上部,具长3-15毫米的叶柄,叶片膜质或薄纸质,卵圆形或圆形,基部平钝或浅心形,顶端圆钝或多少急尖,长8-25毫米,宽7-20毫米,两面无毛或上面疏生贴伏的短硬毛,边缘波状,但湾缺处有短刺;茎下部的叶疏离而较小。花梗细长而常伸直,长可达6厘米,但有时短至1厘米;花萼无毛,筒部倒卵状圆锥形,裂片三角形至条状披针形;花冠白色或紫蓝色,裂片条状椭圆形。果倒卵状,长4-5毫米。种子棕褐色,长1.7毫米。花期3-5月,果期4-11月。

分布:产西藏(亚东、野贡)、云南(维西、腾冲、景东、沧源)、四川(峨边、峨眉山宝兴、金佛山)、贵州(凯里)、湖北(神农架)、江苏南部、浙江(杭州飞来峰)、台湾(太平山)。克什米尔地区、尼泊尔、锡金、不丹、印度东部、泰国、菲律宾、日本和苏联远东地区也有。生于海拔3000米以下的林下及沟边潮湿岩石上。模式标本采自尼泊尔。

《苏联植物志》把产于我国台湾及日本、苏联远东地区的植物划成一个独立的种,而日本学者有的主张作两个种处理,有的认为系种下的变种,说日本的植物叶宽而顶端钝,而喜马拉雅山的植物叶较长而顶端尖。我们仅看到我国台湾的两号标本和日本的一号标本,看不出有这种区别。也有人把菲律宾的植物也独立成种。

植物图片: