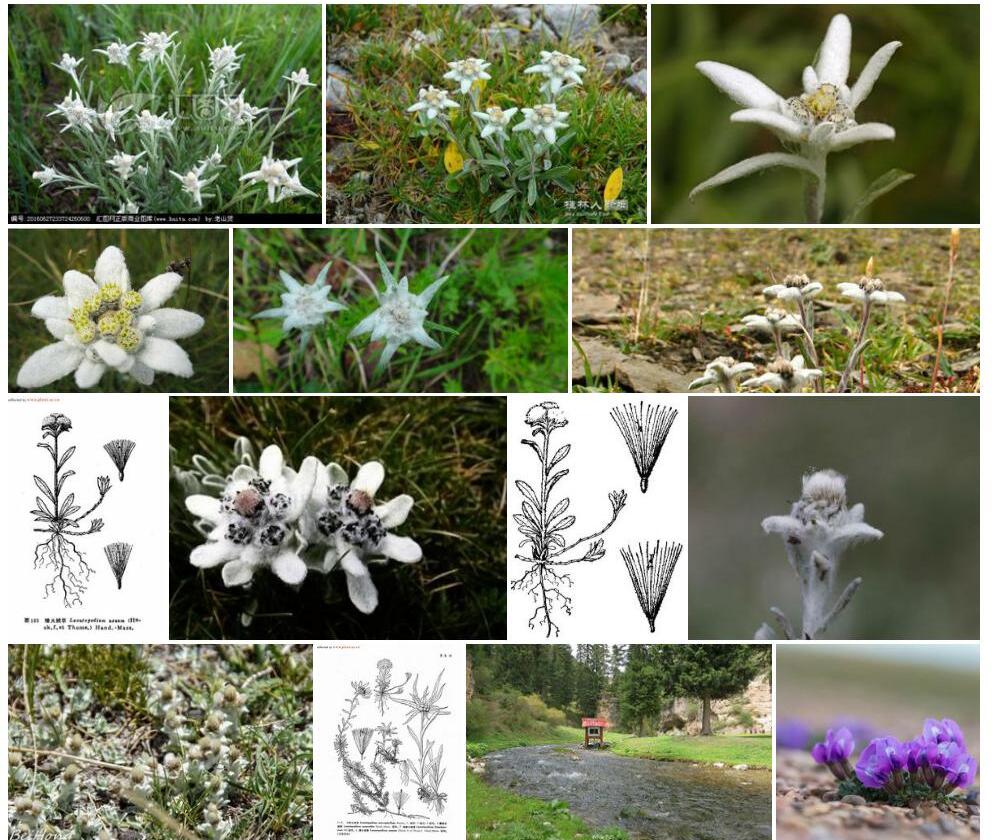

矮火绒草(Leontopodium nanum)

中文名:矮火绒草。

拉丁学名:Leontopodium nanum。

属名:火绒草属。

科名:菊科。

描述:多年生草本,垫状丛生,或根状茎分枝细或稍粗壮木质,被密集或疏散的褐色鳞片状枯叶鞘,有顶生的莲座状叶丛,疏散丛生或散生。无花茎或花茎短至长达18厘米,直立,细弱或稍粗壮,草质,不分枝,被白色棉状厚茸毛,全部有密集或疏生的叶,节间短至上部长达3厘米。基部叶在花期生存并为枯叶残片和鞘所围裹;茎部叶较莲座状叶稍长大,直立或稍开展,匙形或线状匙形,长7-25毫米,宽2-6毫米,顶端圆形或钝,有隐没于毛茸中的短尖头,下部渐狭成短窄的鞘部,边缘平,质稍厚,两面被白色或上面被灰白色长柔毛状密茸毛。苞叶少数,与茎上部叶同形,但较短小,与花序同长,稀较短或较长1.5倍,直立,不开展成星状苞叶群。头状花序径6-13毫米,单生或3个密集,稀多至7个。总苞长4-5.5毫米,被灰白色棉毛;总苞片4-5层,披针形,顶端无毛,尖或渐尖,或稍钝,深褐色或褐色,超出毛茸之上。小花异形,但通常雌雄异株。花冠长4-6毫米;雄花花冠狭漏斗状,有小裂片;雌花花冠细丝状,花后增长。冠毛亮白色;雄花冠毛细,有短毛或长锯齿,或上部粗厚;雌花冠毛细,或上部稍厚,光滑或有微齿,花后增长,远较花冠为长,至长达10毫米。不育的子房和瘦果无毛或多少有短粗毛。花期5-6月,果期5-7月。

分布:产西藏(西北部、南部、东北部、昌都地区)、四川西部和西北部(马尔康,理塘,巴塘,道孚)、青海(柴达木、河源地区)、新疆南部(昆仑山、塔什库尔干)、甘肃西北部、西部、中部(肃北、兴隆山,漳县、岷县)和陕西西部(陇县)。主要生于低山和高山湿润草地、泥炭地或石砾坡地。海拔1600-5500米。在陕西是初次记录。在陕、甘可生于海拔较低处。分布于锡金、印度北部、克什米尔地区、苏联哈萨克等地。

此种分布很广,变异也很大。通常所见的茎高数厘米至十余厘米,有几个或1个头状花序 (f. caulescens),有时无茎,叶较小,头状花序无柄,单生于莲座状叶丛上 ( f. nanum) 后者与此种的原始记载 (C. B. Clke, l. c.) 相符合,也常见于四川西北部(马尔康)。这些变型都有较大的头状花序,花后增长而有青白色的冠毛,和直立而少数的苞叶,故极易辨认。此种与小火绒草 L. pusillum Hand. -Mazz. 和黄白火绒草 L. ochroleucum Beauv., syn. L. leontopodium 有密切的亲缘,前人曾记述这些种的一些中间类型(如 L. nanum-pusillum Hand. -Mazz. 见于昆仑山,L. nanum-leontopodium Hand. -Mazz. 见于昆仑山、天山及西藏西部)。

植物图片: