川贝母(Fritillaria cirrhosa)

中文名:川贝母。

拉丁学名:Fritillaria cirrhosa。

属名:贝母属。

科名:百合科。

描述:植株长15-50厘米。鳞茎由2枚鳞片组成,直径1-1.5厘米。叶通常对生,少数在中部兼有散生或3-4枚轮生的,条形至条状披针形,长4-12厘米,宽3-5(-10)毫米,先端稍卷曲或不卷曲。花通常单朵,极少2-3朵,紫色至黄绿色,通常有小方格,少数仅具斑点或条纹;每花有3枚叶状苞片,苞片狭长,宽2-4毫米;花被片长3-4厘米,外三片宽1-1.4厘米,内三片宽可达1.8厘米,蜜腺窝在背面明显凸出;雄蕊长约为花被片的3/5,花药近基着,花丝稍具或不具小乳突柱头裂片长3-5毫米。蒴果长宽各约1.6厘米,棱上只有宽1-1.5毫米的狭翅。花期5-7月,果期8-10月。

分布:主要产西藏(南部至东部)、云南(西北部)和四川(西部),海拔3200-4200米。也见于甘肃(南部)、青海、宁夏、陕西(秦岭)和山西(南部),海拔1800-3200米。(但后几个省的标本很少,花色与形态也略有区别,很可能是新的类型,必须进一步采集、研究。)通常生于林中、灌丛下、草地或河滩、山谷等湿地或岩缝中。也分布于尼泊尔。

本种分布较广,形态的变化也较大。例如,花的色泽可以从紫色逐渐过渡到淡黄绿色,小方格、条纹和斑点的多寡,也有很大的变化,难以分开。《西藏常用中草药》把本种黄绿花类型鉴定为 F. roylei Hook. 是不正确的。这个种产印度西北部至克什米尔,我国西藏西部可能有,J. D. Hooker.曾提到这一点(见Fl. Brit. Ind. 6: 353. 1892),但我们迄今未采到标本。在涉及我国贝母的文献中,F. roylei Hook. 这个名称用得相当混乱。最早 A. Franchet (Plantae Davidianae 2: 130. 1887-1888) 由于错误鉴定,曾报告此种产于我国四川宝兴,后来许多作者相继抄引,造成混乱。特别是在早期研究我国本草的 Bretschneider (Botanicon Sinicum 3: 86. 1895) 用了这个名称以后,对生药和中草药方面影响很大。从早期研究我国贝母植物碱的一些著作(如赵承嘏、朱子清等人的工作)直至晚近一些药书(如四川中药志、刈米达夫的生药学等),都把商品川贝(有的甚至把浙贝)的原植物视为 F. roylei Hook。实际上是包括了本种和许多别的种类。

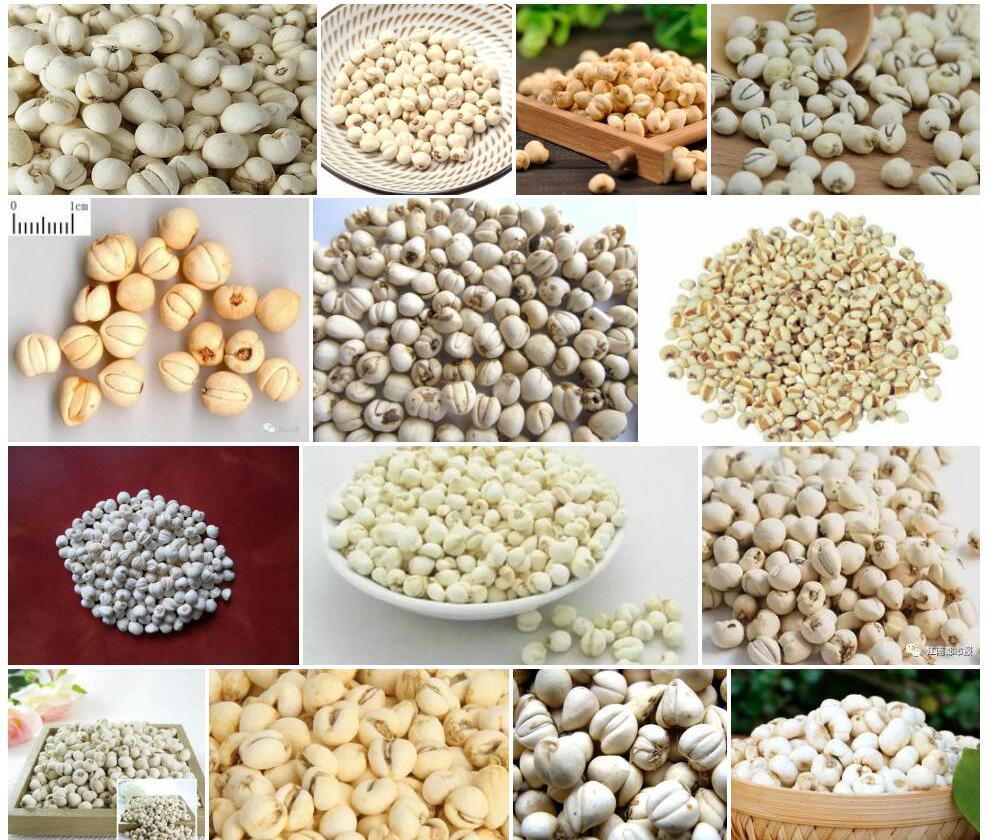

植物图片: