大埔紫菀(Aster itsunboshi)

中文名:大埔紫菀。

拉丁学名:Aster itsunboshi。

属名:紫菀属。

科名:菊科。

描述:“根状茎细长,木质,有疏生小鳞片……有疏生的须根。茎近葶状,通常不分枝,直立,有时屈折……高约3厘米,有疏生的叶。基部叶莲座状排列,在花期生存,倒卵圆形或长圆形,连同柄长1.5厘米,宽约0.7毫米,顶端钝或稍尖,基部渐狭成具翅的柄,质坚厚,有具小尖头的锯齿;茎部叶向上部渐小,匙形或披针形,顶端尖,基部狭,有短柄或近无柄,两面被密粗毛。头状花序1-2个,有短梗,直立,径约8毫米。总苞半球状,长4毫米,宽7毫米,带紫红色;总苞片2层,外层披针形,较短,顶端渐尖,有撕裂状缘毛,全部被粗毛。舌状花1层,白色,管状花多数,……裂片长约2毫米,无毛。冠毛污白色,常带黄色,长约2毫米。子房被密粗毛”。

分布:我国台湾特有种 (Mt. Daibu)。生于砾石山地。

在我们见到的标本 (Mt. Daibu) 上,叶连同叶柄长3.5毫米,头状花序连开展的舌片径约1.8厘米,有长花序梗;总苞片约3层,冠毛长3.5毫米,带红色,这些特殊特征与A. itsunboshi Kitam. 的记载不符,故摘译 Kitamura 的记载于上。

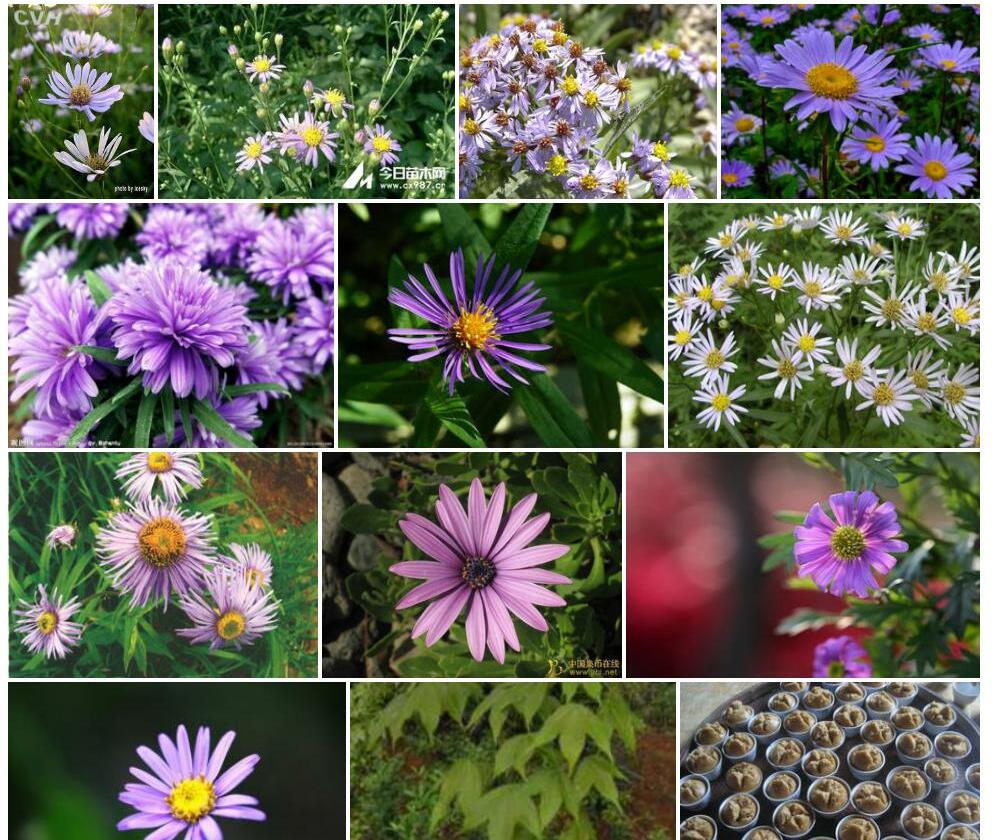

植物图片: